U-Bahn Berlin |

|

Stellwerksbezirk Innsbrucker Platz (Hauptstraße ) |

|

Die Schöneberger Bahn ging 1910 als “Inselstrecke” in Betrieb, das heißt, die hatte keine Gleisverbindung zur Berliner Hoch- und Untergrundbahn oder sonstigen Bahnstrecken, obwohl sie von ihr umgeben ist (Straßenbahnnetz, Preussische Eisenbahn) und nutzte auch keine Infrastruktur dieser Bahnen. Daher war für die vierte Untergrundbahn auf dem Kontinent Europa auch ein eigenes Bahnbetriebswerk nebst Umformerwerk.

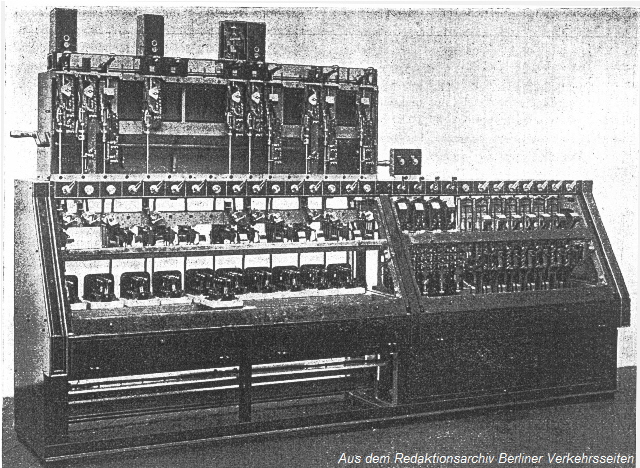

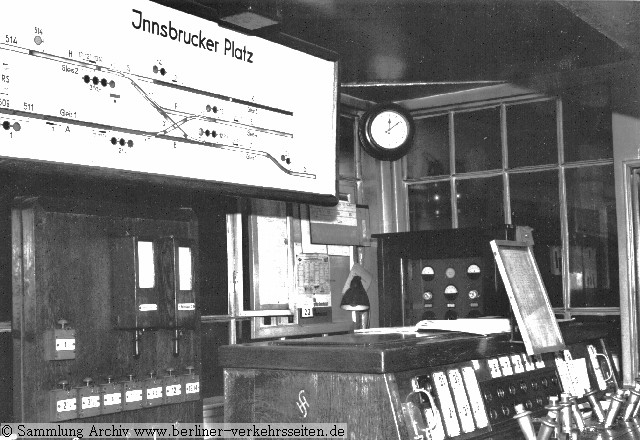

Hebelwerk (geöffnet) der Untergrundstation Hauptstraße. Den Unterlagen zufolge war das elektromechanische Stellwerk baugleich mit dem am nördlichen Linienendpunkt Nollendorfplatz. Bauart: Siemens&Halske, 1910 Die Schöneberger Bahn, heute als U4 bezeichnet, beginnt am Nollendorfplatz und endet an der Hauptstraße (Innsbrucker Platz). An den beiden Linienendpunkten wurde je ein elektromechanisches Stellwerk der Firma Siemens&Halkse aufgebaut, um die Wagen auf das andere Richtungsgleis zu bringen. Kleine Abstellmöglichkeiten gab es auch an beiden Linienendpunkten. Die Zugsicherung auf der Schöneberger Bahn erfolgte über eine manuelle Blockeinrichtung. Die Bahnsteigaufsicht “blockte” manuell vom Blockwerk im Aufsichtsraum nach Abfahrt des Zuges zum rückgelegenen Bahnsteig den Abschnitt frei, so dort das Signal manuell auf Fahrt gestellt werden konnte. Diese bei der Eisenbahn mit großen Zugabständen teilweise heute noch gängige Praxis war bei der Berliner Hoch- und Untergrundbahn ab 1913 durch die automatisierten Selbstblocksignale ersetzt worden. Eine selbsttätige Gleisfreimeldeanlage war auf der Schöneberger Bahn zunächst (bis 1926) nicht vorhanden. Siehe dazu weiter unter -> “Selbsttätige Signalanlagen”.

Links: Blockwerk von Siemens&Halske wurde von den Bahnsteigaufsichten der Haltestellen bedient, rechts grafische Übersicht der Schöneberger Bahn (Stand 1913)

Übersicht der Gleissituation Stellwerksbezirk Hauptstraße im Zustand 1910. Links das Bahnsteigende, rechts die dreigleisige Kehranlage mit Abzweig zum Betriebswerk. Das Stellwerk befand sich am Bahnsteigende. Am Endpunkt Hauptstraße (ab 1.7.1933 Innsbrucker Platz) führte der Haupttunnel noch dreigleisig für eine geplante Streckenverlängerung Richtung Steglitz / Südende weiter in die Eisackstraße (zwei spätere Streckengleise und ein Kehrgleis). Von diesem Streckentunnel zweigt ein eingleisiger Tunnel zur oberirdischen Betriebsanlage an der Otzenstraße ab.

Gleisübersicht Betriebswerk für die Schöneberger Bahn (Eisackstraße), Zustand 1910. Links unten mündet der Tunnel in der Rampe. Oben Rechts das Umformerwerk Das Betriebswerk selbst hatte kein Stellwerk, hier wurden die Weichen von den Rangierern selbst gestellt. Das Stellwerk am Innsbrucker Platz bediente lediglich das Ausfahrsignal an der Tunnelrampe. Es bedurfte der telefonischen Absprache ob ein Zug nach oben oder unten zu fahren hatte. Eine selbsttätige Gleisfreimeldeanlage oder Blockeinrichtung gab es für diese eingleisige Werkszufahrt nicht. Das Betriebswerk wurde noch bis 1922 etwas erweitert. Ein kurzes Probegleis (zur Durchführung von kurzen Funktionsfahrten an den Triebwagen) führte Richtung Rubensstraße, aufgrund der inzwischen erfolgten Wohnbebauung wurde das Prüfgleis zwar ebenerdig verlegt aber zum Schutz vor den Fahrgeräuschen “umtunnelt”.

1926 wurde die Sicherungstechnik auf der heutigen U4 erneuert und eine Gleisfreimeldeanlage eingebaut. Das manuelle Rückblocken auf der Schöneberger Bahn hatte ein Ende. Damit entstand auch ein neues Stellwerk (Siemens&Halske) Mit Eröffnung des Gemeinschaftsbahnhofes und damit verbundenen Verbindung der Schöneberger Bahn an das Streckennetz der Berliner Hoch- und Untergrundbahn entfiel die Notwendigkeit einer eigenen Betriebswerkstatt. 1920 wurde die Stadt Schöneberg zu Berlin eingemeindet, die Betriebsführung oblag nun einem Eigentümer. So verlor die Betriebswerkstatt Schöneberg nach 1926 ihre Bedeutung. Die Hallen wurden noch von der Materialwirtschaft der BVG verwendet, nach 1931 verliert sich aber die Spur. Der Tunnel wurde am Tunnelmund verschlossen und zur Abstellung von Zügen verwendet, das Gelände eingeebnet. In den Kriegsjahren 1943 - 1945 wurden die letzten Hundert Meter des eingleisigen Werkstatttunnels für den Luftschutz für die darüber wohnenden Menschen hergerichtet. Nach dem Krieg wurde auf dem Gelände der einstigen Betriebswerkstatt Otzenstraße eine Schule errichtet, der Tunnel bis zum vermauerten Tunnelmund an der Otzenstraße wieder zum Abstellen von Fahrzeugen verwendet.

Endstation Innsbrucker Platz: Technisch nicht unmöglich jedoch sehr aufwendig ist hier die Weiterführung der Linie 4 nicht mehr geplant. Zwischen 1971 und 1975 wurde zugunsten dem Bau eines Autobahntunnels unter dem Innsbrucker Platz hindurch das südliche Streckenende der U4 abgebrochen werden. Seit den Mittagsstunden des 29.6.1971 endet die Linie 4 am Bahnsteigende, eine Kehranlage ist nicht mehr vorhanden. Zum Wenden der Züge wird Richtung Nollendorfplatz über ein Weichenkreuz gefahren. Für das Stellwerk war hier auch kein Platz mehr, so wurde die gesamte U-Bahnlinie 4 auf das neue Regionalstellwerk Nollendorfplatz geschaltet (Bauform SpDrS-U). Die nun fehlende Abstellkapazität wurde auch am Nollendorfplatz neu errichtet (Abstellanlage Magdeburger Platz).

Gleichzeitig sind hier mit der Inbetriebnahme des RStw Nm erstmalig seit 1909 im Kleinprofilnetz auf der gesamten Strecke (wie schon 1957 auf der Linie 9) keine mechanischen Fahrsperren mehr installiert worden. Man verzichtete auf die sonst seit den 60er Jahren übliche doppelte Auslegung (mechanisch und elektromagnetisch), da man bereits betrieblich sicherstellen konnte, dass hier keine Altbaufahrzeuge ohne elektromagnetische Fahrsperre mehr zum Einsatz kommen werden.

Vorhanden blieb der Tunnel der Schöneberger Bahn in der Eisackstraße mit dem Abzweig zum damaligen Betriebswerk. Der Verein Berliner Unterwelten bietet hier auf Anfrage Führungen durch den Tunnel zwischen Otzenstraße und Innsbrucker Platz an.

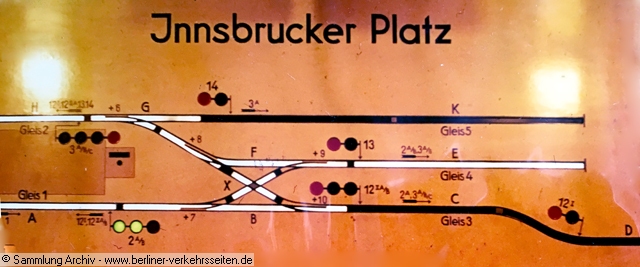

Letzte Übersichtskarte (1962): Rechts der Bahnsteig Innsbrucker Platz, links das Streckenende (Haupttunnel) in der Eisackstraße mit dem eingleisigen Abzweig zum Betriebswerk, seit 1971 nicht mehr von Zügen befahren.

Für den erforderlichen Gleiswechsel steht seit 1971 vor dem Bahnhof einer Weichenkreuzung zur Verfügung, die vom Regionalstellwerk Nollendorfplatz bedient wird. Auf der U-Bahnlinie 4 erfolgte ab 1977 die Erprobung des Zugsicherungssystems SELTRAC, lesen Sie dazu bitte hier weiter.

Quellen:

Text und Zusammenstellung: Markus Jurziczek von Lisone, BVS 7/2003, überarbeitet: 3/2010 |

|

| [Geschichte] [Strecken] [Fahrzeuge] [Stellwerke] [Bilder] [Dokumente] [Links] [Foren] [Aktuelles] [Bücher] [Impressum] |

|